Por: Horacio Peña

I

Yo no pude conocerlo

cuando vino a Nicaragua

en noviembre

con motivo de la Vigésima Serie Mundial de Base-Ball Amateur,

-Nicaragua Amiga 1972-

pero como todo el mundo

yo también había pronunciado su nombre

y visto su rostro en todas las revistas:

Time, Newsweek, Life, Look, Sports Illustrated,

su rostro llevado por las agencias noticiosas

a todos los periódicos:

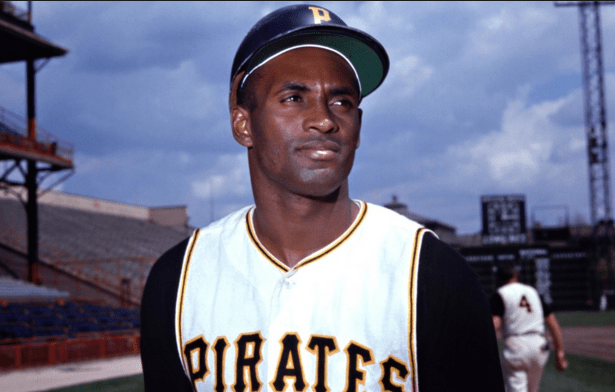

Roberto Clemente

con el bate al hombro

-belleza, energía, fuerza

en la inmovilidad de la espera-

mientras venia el lanzamiento,

y luego ese golpe duro, seco,

que hacía resonar la pelota

-hasta en la radio y en la televisión

podía oírse ese chocar de la pelota que tenía Clemente-

golpe seco, rápido,

que agrandaba las ondas sonoras

y anunciaba el hit.

Ese resonar de la pelota

en el corazón de la multitud

en medio del gran silencio,

que hacía viajar la pelota más allá de las cercas

que marcaban los cuatrocientos

o los cuatrocientos cincuenta pies,

la pelota en su viaje más allá de la distancia

más allá de las estrellas

saliéndose de la vida de Roberto Clemente.

O bien su fotografía transmitida por los teletipos

mientras fildeaba en las profundidades

-ahí donde se muere,

se nace y se renace una y otra vez-

en las profundidades del tiempo

y de la historia que ya tenía un espacio para él,

fildeando como sólo Clemente podía hacerlo

moviéndose con su inmensa gracia griega

-gracia griega al lanzar el discóbolo

o bien la jabalina-

gracia y fuerza que siempre estaban presentes

en cualquiera de los innumerables juegos

en que sabían ejercitarse los helenos,

moviéndose con esa precisión y energía

que sólo encontramos en los grandes héroes del base-ball

-Ty Cobb, Lou Gehrig-

que son ya nombres míticos, legendarios,

como lo es también el nombre de Roberto Clemente,

que desde hacía ya mucho tiempo había entrado

en la historia del deporte

-en los anales del Deporte Rey-

ocupando un lugar entre los inmortales

que hacían sitio para que entrara Clemente

y se sentara

o estuviera de pie en medio de todos ellos

una conversación

un encuentro entre inmortales

-el ágora,

el estadio ya sin límites,

donde no hay cercas ni fronteras-

el gran Baby Ruth, y Di Maggio,

y Jackie Robinson,

su hermano de color,

todos los dioses haciendo sitio

para recibir al nuevo visitante:

Roberto Clemente.

II

Ya desde su tiempo de niño o de muchacho

-ocho, diez, doce años-

allá en su tierra de Puerto Rico

-una isla en el sol,

una isla griega con arena dulce al cuerpo-

el Clemente niño

era acompañado por esa gracia y esa fuerza

que más tarde deslumbraría a la multitud

de las Grandes Ligas,

a los ochenta o cien mil fanáticos

que contendrían el aliento

mientras

Clemente comenzaba a correr

a desprenderse de las profundidades

-belleza, energía y fuerza

en pleno

interminable movimiento-,

desprendiéndose del center-field o del right-field

como se desprende una luz del cielo

en una noche de verano

-luminoso, ardiente-

desprendiéndose

para perseguir un batazo

que parecía irse de doble o de triple,

o de home-run,

pero Clemente surgía,

aparecía ahí donde nadie lo esperaba,

corría con una enorme precisión

para capturar,

para robarse luego ese batazo

y robarse también el aplauso enloquecido

de los fanáticos,

-aun los del equipo contrario

que sabían reconocer

la gran,

la increíble jugada de Clemente-

-ver para créerlo-.

Ya desde niño era la estrella del barrio,

porque en él se encontraban y renovaban los atletas griegos,

crecían con él,

lo acompañaban desde que corría

bajo el cielo de su patria,

todas las bases,

deslizándose

arrastrándose

levantando el polvo de la primera o de la segunda

y robándose también el home,

llegando mucho antes que la pelota entrara al guante

del asombrado catcher

que veía pasar al relámpago llamado Clemente,

sin esforzarse

con esa agilidad y gracia y belleza

que deslumbraba a todos,

porque el Clemente niño

ya tenía todas esas cualidades

y más que cualidades,

virtudes,

que harían de él un verdadero campeón.

Y los ocho, diez, doce años de Clemente

perfeccionándose con el juego de todos los días

-en la escuela o al salir de la escuela,

los sábados, los domingos,

desde el lucero del alba

hasta el lucero de la noche-

porque el músculo como el intelecto

tiene que ejercitarse constantemente

-esto lo sabían los filósofos y los atletas griegos-.

Y el deporte es un arte y una ciencia

el base-ball un duro ejercicio

del cuerpo y de la mente:

la rápida y sabia decisión en el momento preciso

sin pérdida de tiempo,

evitando el divagar,

y una dura, férrea disciplina

-ascetismo de monje medieval-

y así conservar el cuerpo:

listo para fildear en las profundidades

con el milagro de la pierna

y el pie firme sobre la tierra,

-pero veloz, en el aire, en vuelo,

sin parecer que tocara el suelo-

como describe Homero el juego de los feacios,

y tener siempre el brazo de hierro

-o de oro-

para detener al agresivo corredor en el avance de las bases.

Todo esto lo sabía el Clemente niño

-la estrella del barrio, de la escuela-

que más tarde sería el héroe de su pueblo

el héroe del sentir mediterráneo y latino.

III

En el país del águila

-águila de hierro y de cemento-

en las Grandes Ligas

y para todo el mundo

era algo más que el jugador puertorriqueño

que vestía la franela de “Los Piratas de Pittsburg”,

porque él llevaba al país del águila

lo mediterráneo y lo latino,

y también lo otro

-la historia y la cultura negra

heredada por la sangre y la vida de Clemente-.

Y de la misma manera que Rubén Darío

llevaba su sangre indígena

-con orgullo y bizarría-

así también Clemente

con orgullo y bizarría

llevaba su ser y sentir lo negro.

Cuando jugaba

no tan sólo estaba sobre la grama

el muchacho de Puerto Rico

sino que toda américa se movía en el terreno

-desde el Rio Bravo hasta la Tierra del Fuego-

y también todas las islas,

podían verse

sentirse detrás de la figura de Clemente,

porque él era la voz y el ansia de muchos pueblos.

Rubén Darío

a fuerza de ser nicaragüense

deja de serlo y se convierte en símbolo,

así Clemente,

a fuerza y gracia de ser puertorriqueño

deja de serlo

y se hace símbolo viviente

templo

torre

columna de eterno fuego de todo un continente.

Toda Latinoamérica

siguiendo la jugada

a la expectativa de lo que haría Clemente,

llenando

rebalsando

todos los estadios

y admirar el engarce de una pelota

que parecía irse fuera del tiempo y del espacio

-el tiempo es fuego y el espacio hielo-

o admirar ese potente darse vueltas

o tirarle a la pelota que tenía

este Orfeo negro

este Midas incomparable

que todo lance

jugada

o movimiento

transformaba en asombroso júbilo.

Desde Puerto Rico

-una isla hecha de luz y armonía-

en el viento que nunca duerme

en el río sin fin,

río hasta el fin,

llegó Clemente

como antes llegó Darío,

Darío,

que renovó las antiguas glorias

y el esplendor indígena

-Nezahualcóyotl, Tikal, Palenque-

como Clemente renovaba

la perfección y el equilibrio

de los héroes y atletas griegos

-Fidépedes

y la sagrada hazaña del Maratón-.

Porque los dos están ahí

para decir al mundo

que en el deporte, las artes, las letras y las ciencias

-y donde quiera que esté el hombre-

Latinoamérica quiere hacerse oír,

porque tiene su propio canto

y una antigua palabra renovada.

En el viento que nunca duerme

en el rio sin fin,

rio hasta el fin,

llegó Clemente

y llegó Darío,

de la misma manera que hoy siguen llegando

todos sus atletas

como siguen y seguirán llegando

sus poetas, pintores,

novelistas, pensadores,

para dar a conocer esa Latinoamérica

que no termina de hacerse todavía

y de la cual Clemente y Darío

son

templo

torre

columna de eterno fuego.

IV

Y los batazos largos, tendidos,

de Roberto Clemente,

llenos de su vida y de su sueño,

batazos largos, interminables,

que se perdían bajo el cielo azul

que se comenzaban a seguir con la mirada

y que luego se perdían para siempre,

batazos largos

que eran como el Alfa y el Omega

-sin principio ni fin-

o tal vez, más bien,

Todo el principio y Todo el Fin,

que describían mientras se elevaban en el aire

una multitud de brillantes formas

de ensueños que no terminaban nunca.

Toda la vida y la experiencia de Clemente

que se iban detrás de los batazos,

vida corta, breve

-cuando se recuerdan sus treinta y ocho años

no se puede contener el llanto-.

Pero vida rica en amor para los otros,

abundante

rebosante de amor,

porque Clemente repartía a manos llenas

su vida y su corazón entre todos.

En su casa.

-en su Puerto Rico-

las puertas siempre estaban abiertas de par en par

abiertas al sol, a la esperanza,

a toda la gente que subía

a solicitar favores,

a pedir que les ayudara a solucionar cualquier problema

como conseguir algún trabajo

cancelar alguna deuda

pagar o comprar alguna casa

una parcela de terreno para sembrar o para vivir.

Clemente recibiendo a todo el mundo,

su casa sin cerrarse un solo momento

-como no se cierran los ojos del padre

sobre la cuna del hijo-,

para que todos los que buscaban a Clemente,

pudieran entrar por ella.

Así era él,

con su corazón en la mano a cada instante,

repartiéndolo

haciéndolo más grande siempre

a fuerza de darlo

de repartirlo

entre los que conocía y los que no conocía.

Pero no esperaba que subieran

sino que bajaba,

bajaba a todos los caminos

-caminos en el aire, en la tierra y en el mar-

para ofrecerse él

-su pan y su vino-.

Y daba generosamente

sin fijarse ni en el rostro ni en el nombre,

sin esperar ninguna recompensa,

que es la mejor y única forma de dar

y de darse a todos los demás.

Así era Clemente,

con su rebosante corazón

que no se le alcanzaba

que se le iban quedando

demasiado grande en el entregarse

-sacerdote-,

oficiante de ese profundo misterio que todavia desconcierta:

“El que halla su vida la perderá,

y el que pierde su vida por causa mía,

la hallará”,

porque su frase

“Cuando uno se va a morir, se muere”

en contestación a los que le prevenían sobre el vuelo

pidiéndole posponer el viaje

-un avión en malas condiciones,

viejo, sobrecargado, inseguro-

no era ciego fatalismo

sino el hondo sentir cristiano

de la vida y de la muerte.

Quien lo vio

quien ha oído hablar de él

-y quién que es no sabe de Clemente-

ya no lo puede olvidar.

V

La leyenda se fue haciendo poco a poco

juego a juego

y temporada a temporada.

“Roberto Walker Clemente

es el más grande jugador que haya visto”,

dijeron más de una vez

los managers del equipo contrario

-tanto de la Liga Nacional como de la Americana-.

A pesar de sus dolores de espaldas

de sus huesos dislocados

de sus huesos rotos

“Señor de las Penas y Dolores”

lo llamaban

“Mr. Aches and Pains”,

Clemente mientras más enfermo estaba

mientras más sufría por su insomnio,

mejor fildeaba

y corría

y bateaba.

“Si Clemente puede caminar,

afirmaba Tommy Agee, puede hitear”,

y así era.

Levantando la llama encendida de su cuerpo

-todo un continente-

se ponía la franela

y salía al terreno.

A la ofensiva y a la defensiva era inigualable.

No me dejo llevar ni por su muerte

ni por su amor de todo un pueblo hacia él,

ahí están sus récords que no me dejarán mentir,

sus averajes

sus títulos ganados

su participación en todas las temporadas regulares

y en los Juegos de Estrellas

ahí están sus doce Guantes de Oro

-a él que tenía un inmenso corazón de oro-

ganados por su gran fildeo.

Donde lo pusieran

se desempeñaba siempre con una impecable maestría

-maestría y amor de artesano medieval por su trabajo

que busca infatigable la perfección,

ahí están las catedrales y los cristos-,

y así

ya fuera en los jardines, la intermedia o la antesala,

era la inspiración y el alma de su equipo

-la inspiración y el alma de su pueblo-.

Y luego sus campeonatos de bateo

conseguidos año tras año

en 1961

y más tarde en 1964,

y nuevamente,

para que no quedara ninguna duda,

en 1965

y también

para afirmarse y ser definitivamente él

en 1967,

todos estos años campeón de la Liga Nacional

con un averaje de más de los trescientos puntos.

Sobre el plato

desconcertaba por completo a todos los pitcheres

que no sabían ya cómo lanzarle,

porque la seña de pitcher a catcher

y de catcher a pitcher

era descifrada

descubierta en su oscuro significado

y el lanzamiento,

la pelota hacia fuera o hacia adentro

muy baja o muy alta

se encontraba con el ojo y el bate de Clemente

y el hit

-sencillo, doble triple o home-run-

no dejaba de producirse.

Hablo de sus récords en el base-ball

récords que no son inventados

sino que están en los libros

llevados por los anotadores oficiales:

en 1966

es declarado

el Jugador Más Valioso del Viejo Circuito,

y durante doce años participa en los Juegos de Estrellas.

En la Serie Mundial de 1971

-los Piratas contra los Orioles-

se cubre otra vez de gloria

y con sus cuatrocientos catorce puntos

y su asombroso fildeo,

se puede decir

que él solo ganó la serie.

En la historia del base-ball

sólo once jugadores han llegado a los tres mil hits,

Clemente es uno de ellos.

El 30 de septiembre de 1972

en el cuarto episodio

en el estadio

“Three Rivers” de los Piratas de Pittsburg

-está en todos los periódicos y revistas-

con un doble hacia las profundidades del center-field

llega a la codiciada marca

sin perder su humildad de todos los días.

Nadie podrá negar su gloria,

olvidarlo cuando de pie

-sobre el home-plate

mirando más allá de la corona de laurel

y del clamor de la victoria,

escribía su nombre

entre los rutilantes astros,

marcaba para siempre su recuerdo

con la fuente inagotable de su sangre.

VI

Desde más allá de los cuatrocientos pies,

más largo

más profundo todavía

-ahí donde se está solo en medio de la multitud-

el brazo de Clemente estaba siempre listo

para detener todo intento de robar las bases.

Agarrando en el aire la pelota

golpeándose contra el muro,

la recogía como en un sueño de maravilla

la cortaba

la recortaba

y surgía más allá de lo imposible

lanzando en línea recta

-en un enorme movimiento de armonía griega-

con todo su cuerpo doblado

en un perfecto equilibrio

de fuerza y energía,

el strike de oro

que impedía todo posible avance

o ponía fuera al temerario corredor.

“De mi madre me viene la fuerza de mi brazo,

dijo una vez,

ella podía lanzar desde la segunda al home

con una extraordinaria perfección”,

y de su madre heredó también

esa bondad y generosidad que todos conocían,

que salía a luz

aunque Clemente no quisiera

-porque es justo y bello y saludable

que el bien se conozca y reconozca-.

Porque ella le enseñó de niño

a interesarse en el dolor de los demás,

a compartir el techo, el trigo,

la túnica y el manto.

Y así Clemente fue

nostalgia y búsqueda de comunión,

y cada vez que se sentía a si mismo,

sentía el universo de los otros.

En toda clase de programas

se solicitaba su nombre y su presencia

para que la campaña benéfica tuviera más éxito,

y su nombre y su presencia

servían para despertar el entusiasmo de la gente

y recoger fondos de toda clase:

para los pobres desheredados

huérfanos

niños lisiados

-una Ciudad de los Deportes

para niños de Puerto Rico-

era uno de sus proyectos.

Clemente

hablando

conversando

convenciendo

colaborando no tan sólo con su gloria

-o su dinero-

sino también

-esto se grita sobre todos los tejados-

con su propia vida

porque de la abundancia de su corazón

no terminará nunca de hablar su muerte.

VII

“Soy un hombre tímido,

cauteloso, esquivo, modesto”,

manifestó Clemente repetidas veces,

pero su modestia no era sutil orgullo

escondido bajo la máscara ni el disfraz,

sino auténtica humildad

que saltaba

se manifestaba

en todos y en cada uno de los actos de Clemente.

Todo en él era natural

espontáneo:

al conversar

y al dar la mano

o al preguntar por un amigo,

nada era calculado

medido

estudiado.

Mucho se habla de su tristeza

y de su rostro taciturno,

y es que Clemente no fue ajeno nunca

a la angustia y al dolor de los demás,

sino que se asomaba a la hondura interior

-a la noche del alma-

a las desconocidas intimidades

para ser bálsamo

aroma

fuente de luz.

Hay hombres que llevan sobre sí

todo el dolor del mundo

que sobre ellos caen todas las miserias y angustias

y son como pararrayos,

como cuerpos que se adelantan

para recibir todos los golpes

y que los demás no sufran

y conserven la alegría de vivir.

Clemente se disminuía con la muerte

de cada hombre,

recibía en carne propia

toda herida

todo golpe.

Y fue un hombre incomprendido,

muchas veces se quejó de los periodistas

que no le daban el puesto que merecía

que pasaban por alto

sus cualidades,

y más que cualidades,

sus virtudes de gran estrella

-hablo de los periodistas

de la gran prensa del país del águila-

que no supieron comprenderlo,

pero que después de muerto

volvieron a revisar los récords

las temporadas donde jugó Clemente

sumaron números

y se dieron cuenta de lo que era,

fueron descubriendo a la verdadera estrella,

al inolvidable astro del base-ball que estaba ahí

día a día

sobre el terreno

y que no habían conocido.

“El base-ball pierde

una de sus pocas verdaderas estrellas”

escribieron entonces

los redactores de “Time”,

en un acto de justicia hacia el gran puertorriqueño.

A su muerte se propuso que fuera colocado

en el Salón de la Fama,

no había necesidad de ello,

porque Clemente ya estaba ahí,

había entrado con paso firme

desde su primer hit

que anunció desde ese mismo momento

la aparición de un nuevo

inconfundible astro.

Hoy

los niños que ven el cielo

con ojos que salvaron de la muerte:

los coliseos

estadios

calles

llevan su nombre.

Y en todo el corazón de Nicaragua

-corazón por el cual cayó Clemente

y sus cuatro compañeros-:

-Arturo Rivera, Jerry Geisel,

Rafael Macías,

y el reportero radial Lozano-

se abren y trazan

parques

paseos

avenidas

caminos

ligas deportivas

clubs

que se llaman Roberto Clemente.

Se levantan estatuas en todas partes

y se escribe

sobre el increíble jugador de base-ball

-sólo superado por Clemente el hombre-

que murió vistiendo la franela

de todo un pueblo que vivía una tragedia.

Pero ya sabemos

que se tiene una deuda de amor y gratitud,

una inmensa deuda

que nunca podrá pagar el mármol

ni celebrar el verso,

y que pasará mucho tiempo en nacer

-si es que nace-

un hombre como Clemente.

VIII

Todo hombre

todo nicaragüense que no sea mal nacido,

contará a su hijo, a su nieto,

esta historia:

Hubo una vez un hombre llamado Roberto Clemente

y una ciudad

destruida por un terrible terremoto

un veintitrés de diciembre de 1972

-ni el llanto de Raquel por sus hijos

era tan desesperado y doliente

como el de aquella noche-.

Todo volvió a la tierra:

los hombres negros volvieron a la tierra negra

los hombres rojos volvieron a la tierra roja

los hombres blancos volvieron a la tierra blanca.

Era la muerte saliendo de todas las esquinas

poniendo muerte en todas las heridas,

la muerte viviente

viviendo

arrancando

llevándose todos los ojos.

No las calles ni plazas

no los mercados ni avenidas

que Clemente había conocido

tan sólo unos días antes,

sino una ciudad

como bombardeada día y noche

durante un tiempo que se pierde en la memoria.

No la gente sonriendo

a la que estrechó la mano,

sino corriendo, gritando,

escondiéndose inútilmente

de la muerte.

Clemente oyó todo eso,

leyó los periódicos, los cables,

vio las películas que pasaban por la televisión

-veinte mil muertos en quince segundos-

y lanzó su nombre a todos los vientos

reunió a miles y miles

de hombres y mujeres,

a todo el generoso pueblo de Puerto Rico

en el gran estadio de su patria,

y habló de la tragedia,

de los muertos bajo los edificios,

bajo el cemento, los ladrillos, el hierro, el polvo,

habló del hambre, la sed, el miedo.

Porque Clemente recordaba ahora

a ese niño nicaragüense que se le acercó

pidiendo que pusiera su autógrafo

en la pelota de base-ball recién comprada,

Clemente recordó ese rostro

que se llenó de alegría

por esa pelota que llevaba la firma, el nombre

de Roberto Clemente,

y que luego se enseñaría

con orgullo,

a todos los niños del barrio, del colegio,

a los niños de toda Nicaragua.

Y aquella tarde

cuando un hombre lo detuvo en la calle

y le pidió el honor de tomarse una cerveza

junto con el gran Clemente

-un bar, una calle destruida ahora-,

o el hombre o la mujer

fotografiándose con Clemente

una foto que pasaría de mano en mano

y luego se guardaría

como algo muy querido.

Clemente recordaba todo eso

mientras reunía el amor de todo un pueblo

-Puerto Rico-

para otro pueblo

-Nicaragua-

y en un avión especialmente

con rumbo a la ciudad destruida

se elevó con su esperanza:

con medicina para todos los enfermos

con comida para todos los hambrientos

con vestidos para todos los desnudos,

pero la muerte que siempre nos persigue

-celosa, avara,

envidiosa de todo lo que no es ella ni para ella-

no quiso que regresara a Nicaragua

y perdió el avión bajo las aguas

creyendo sepultar para siempre

el nombre y la vida de Clemente,

pero bajo las aguas salió inmediatamente su corazón

y comenzó a establecer un récord

a romper todos los récords

-inigualable,

Imposible de imitar,

no digamos de superar-

no las grandes marcas de carreras empujadas o anotadas,

no de hits, ni de home-runs

-sino el récord del amor-

porque Clemente

entraba a un sitio más inmenso que el Salón de la Fama

-donde ya estaba por derecho propio-

sino en el corazón de todos los hombres-

-nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos-

Y Clemente la dio

por gente que apenas conocía

y que sin embargo amó hasta la muerte.

Se quebró la vasija

el torno del alfarero

el plato redondo con el dibujo

de la Serpiente Emplumada

y sólo se escucha ahora

el canto

el llanto

de la ocarina

empujada

sostenida por las manos de los muertos.

En su patria

-Puerto Rico-

el gobernador electo

Rafael Hernández Colón

suspendió todos los bailes y las fiestas

y hubo duelo nacional

su sentir era el sentir de todo el mundo:

“Roberto, dijo, murió sirviendo a su prójimo

nuestra juventud pierde un ídolo y un ejemplo

nuestro pueblo pierde una de sus glorias”,

y nosotros añadimos:

pero su corazón arderá siempre en lo alto de la montaña

deslumbrando

deslumbrante

en medio de la selva

-una columna de eterno fuego-

levantándose sobre las aguas

iluminando su historia que se contará siempre

de generación en generación

hasta la consumación de los siglos:

Hubo una vez

un hombre llamado

Roberto Clemente.

Nota:

La primera Edición de Poema a un hombre llamado Roberto Clemente, se terminó de imprimir en la Editorial Unión, Cardoza y Cía. Ltda., Managua, Nicaragua, América Central, el día 4 de mayo de 1973.

Fue una edición especial de cien ejemplares con letras de oro en la tapa.